こんにちは、町田です。

8月17日に、カイゼン研修の全日程を無事に終えました。

16日間にわたり、講義、演習、グループディスカッション、病院視察、アクションプランの発表、と盛りだくさんな研修でしたが、研修員たちは常に熱心に取り組んでいました。いったん研修員同士の議論が始まると、白熱して時間が足りなくなることもしばしば…。それくらい、多くの問題意識を持ちながら自国での業務に取り組み、医療サービスの質改善を真剣に考えているのだなと、彼らの期待や情熱に応えるべく運営チームも気合を入れて取り組みました。

修了式後の集合写真

今回の研修では、一部の講義をオンライン配信することで、5S-KAIZEN-TQM手法に興味を持つ世界中の多くの方々にも学びの機会を提供しました。(時差の関係で深夜・早朝の配信にも関わらず参加くださった方も多くいらっしゃいました!)

また、今年で第3回目を迎えた「カイゼンウェブフォーラム」では、本コースの過年の研修員の現在の取り組みの発表を通し、参加者の「やる気」を高めること、そして他国の事例から、自国にも取り入れられるアイデアを得てもらうことを目的に開催しました。こちらも世界中から約200名にご参加いただきました。

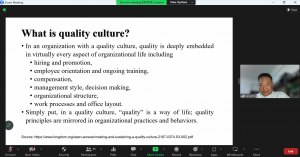

カイゼンウェブフォーラムのようす

世界中で5S-KAIZENを実践している人たち、仲間がいる、ということを、今年度の研修員たちにも感じてもらえたのではないでしょうか。

この記事を書いているのは9月半ばですが、研修員の帰国後も、それぞれが所属する施設や病院で、カイゼン研修の内容を発表するようす、院内研修をはじめているようすなどの写真が、研修員と開設したWhatsAppのグループチャットに送られてきます。

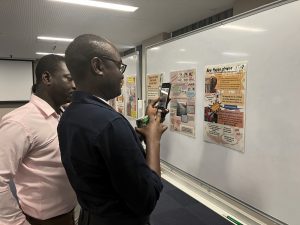

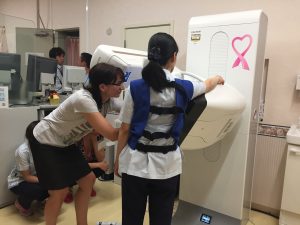

マラウイの研修員(写真右)が帰国後に国内の病院に5S-KAIZEN-TQM手法を紹介

こうして、学んだ知識が世界のあらゆるところで少しずつ広まり、保健医療分野における5S-KAIZEN-TQM手法の活用が進むことで、各国で提供されている保健医療サービスの質が少しずつでも良くなっていくことを切望しています。

シエラレオネの研修員が帰国後、地方の病院で5S活動の講義をするようす

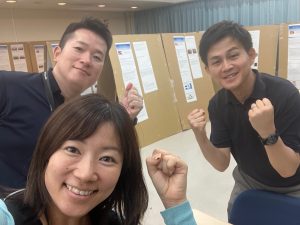

また、今回の研修は我々フジタプランニングの運営チームは、それぞれが各国で担当する技術協力プロジェクトのタスクとの同時並行となり多忙を極めましたが、そんな中でも互いにフォローし合い、互いの意見を尊重しつつ、それぞれができることはやる、感謝の気持ちを忘れない、素晴らしいチームでした。

効果的(?)な運営チーム

研修は終わりましたが、各種報告書の作成などとお仕事はまだしばらく続きます…。

カイゼン研修のブログにお付き合いいただきありがとうございました!